7月といえばまだ梅雨が続きつつも、暑さを増す時期です。

また、暑中見舞いを出す時期でもあります。

そんな時期に出す手紙、挨拶文の書き出しや結びの言葉はどのような風に書けばいいのでしょうか。

ビジネスシーンや親しい方に送るときのポイントや微妙に異なります。

7月の上旬、中旬、下旬でどのような書き方をしたらいいのか、

適した季語なども例文とともにお伝えしていきたいと思います。

7月の時候の挨拶文の書き出しは?

まず、7月の季語として挙げられるのは

「梅雨明け、小夏、

仲夏、盛夏、

小暑、大暑、

酷暑、極暑」

など日増しに強くなる暑さや夏を感じさせるものが多くあります。

特に「盛夏」とは

「初夏」の6月から「晩夏」の9月まで使える季語なので、

上旬・中旬・下旬に関係なく7月ならいつでも使えます。

そしてこれらの季語に

「~の候」、

「~の折」、

「~のみぎり」をつけ、

相手の健康を確認する文を繋げて

挨拶文の書き出しとします。

例文

・盛夏の候、お変わりはありませんか。

・梅雨明けも間近ですが、お元気ですか。

7月上旬・中旬・下旬で違いはあるのか?

7月は夏ではありますが、

上旬はまだ梅雨が明けていなかったり、

下旬には猛暑の場合もあります。

そのため、気候を見ながら季語を使い分けると

大人らしい素敵な文章になります。

では、上旬、中旬、下旬にそれぞれ合う季語にはどのようなものがあるのでしょうか。

■7月上旬の季語や書き出し

まず、7月上旬は梅雨が明けていないようであれば、

6月下旬同様に

「梅雨、

梅雨寒」

などが使えます。

また、夏の季語である

「小夏、

仲夏、

盛夏」

が使えます。

また、この時期にのみ使える季語が

「小暑」です。

これは二十四節気の一つで7月7日頃を指し、

「暑さが増して夏を感じられる頃」という意味です。

例文

・梅雨寒の候、お元気でいらっしゃいますか。

・小暑の折、お変わりなくお過ごしのことと存じます。

親しい方に送る場合は

季語よりも

その時期の様子を表すような柔らかい文章にすることをおすすめします。

例文

・梅雨も明け、熱い日が続きますが、お元気でいらっしゃいますか。

・日増しに暑くなってきましたが、お変わりありませんか。

ビジネスシーンでは書き出しに季語をつけるだけで、そのまま本文に入ります。

例文

・小夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

さて、ご提案いただいた企画案についてですが~

■7月中旬の季語や書き出し

7月中旬に使える季語に挙げられるのは

「小暑、

盛夏、

三伏」

などです。

「小暑」は前述で7月7日頃のことを示すと言いましたが、

実はその時期から7月23日の「大暑」まで使える季語です。

そのため、7月中旬にも使えるのです。

さらに

「三伏」とは「夏の一番暑い時期」を示します。

このことから「立秋」の時期まで使えるのです。

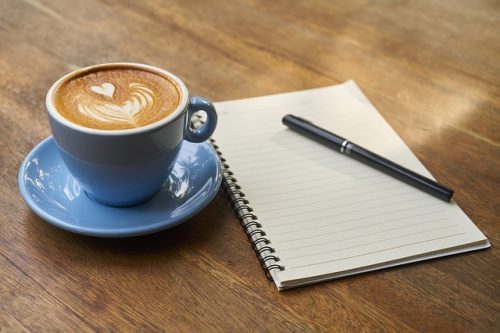

7月の中旬は暑中見舞いを出す時期でもあります。

この時期の季語を覚えておくと便利です。

例文

・盛夏のみぎり、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

・三伏の候、お変わりはありませんか。

親しい方に送る場合は以下のような書き出しでも大丈夫です。

例文

・暑さで寝苦しい夜が続いていますが、お元気ですか。

・夏空に一際雲が高くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

■7月下旬の季語や書き出し

7月下旬となると、

より一層暑さが増してきます。

そのため、この時期の季語としては

「酷暑、炎暑、

猛暑、大暑、

盛夏、三伏」

などが挙げられます。

「大暑」とは1年で

最も暑い時期で7月23日頃を示します。

7月7日の「小暑」からこの「大暑」の間を書中と言い、

この間に出す手紙を『暑中見舞い』と言うのです。

例文

・大暑の候、お元気でいらっしゃいますか。

・炎暑の折、お変わりなくお過ごしですか。

親しい方には以下のような書き出しでも大丈夫です。

例文

・連日厳しい暑さが続いていますが、体調を崩されていませんか。

・いよいよ夏本番ですが、お元気ですか。

【7月の挨拶文】結びの言葉

7月の結びの言葉は

季語を入れた後に

「くれぐれもお元気で」や

「ご自愛ください」

といった今後の健康を気遣う文章にします。

例文

・まだまだ暑い日が続きますが、どうかお体にお気をつけください。

・寝苦しい夜ですが、体調を崩さないようご自愛ください。

・酷暑の候、どうかお元気で。

・海山の恋しい季節、お元気でお過ごしください。

といった感じに使うといいですね。

ま と め

7月は暑中見舞いを出す時期です。

そのため他の時期よりも親しい方や仕事の取引先に手紙を送ることが多くなります。

そんな時に季語が入っていると、

より一層素敵な手紙に感じます。

そんな手紙が書けるように、簡単な季語を覚えておくといいでしょう。

特に「盛夏」は7月の間はいつでも使えるので便利です。